ふとしたきっかけから深く考えるようになった「防災」、そして東京という特別な都市における“東京ならではの防災スタイル”について、2025年の今、まとめたいと思います。

はじまりは「防災」という一言から

東日本大震災から10年が経ちました。

ある日、妻の何気ない「防災」という一言に、私はあの時を思い出しました。

3.11です。

家族、子どもたちのことを考えると、1人1人ができることをやることが必要だ。

準備だけでは不十分だ。

そこで「キャンプ」というきっかけを通じて防災を考えていこうと考えました。

なぜ“東京の防災”が必要なのか?

東京は日本の首都であり、約1/4の人口が集中しています。

なのに“東京仕様の防災”は恐らく構築されていません。

売られている防災グッズは何十年も変わらない全国共通の防災グッズだけ。

否定は決してしていないのですが、生活様式も環境も異なるのに、それで本当に備えになるのか?

例えば、iPhoneはたった16年で生活を一変させました。

一方、防災グッズは何十年も変化していないのではないか…大きく変化している時代にそのままで良いとは思えません。

災害は「自宅」ではなく「出先」で起きるという前提を加えました

3.11のとき、下北沢にいました。

おそらく多くの東京の人も、通勤・通学・外出先で災害に遭遇した人は多いのではないか。

なのに、何故自宅の防災グッズを揃えればOKなのか?

「必ず家いる時に災害が起こる」「開封したこともなければ使った事もない防災グッズが災害時に使えるる」という2つの疑問です。

必要なのは、“出先で災害に遭い気になる自宅に戻れる装備”と“いつでも使えるように訓練しておく”なのではないか、と思うようになりました。

現実にいつも携帯する「防災ポーチ」を持とう!「防災食を食べてみた」なんてサイトやSNSを見たことがなかった。

何度も繰り返し書いていたら、最近見かけるようになってきました。

東京に必要な4つのレベル

- レベル0装備:自宅に戻るための最低限装備

- ペットボトル以下の大きさと重量

- ライト

- サバイバルシート

- ガムテープ(補修・マーキング)

- 水に濡れても描けるマジックペン

- レベル1装備:家庭での備蓄と対応

- 停電・断水対策

- 保存食、水、カセットコンロ

- 情報収集手段(手回しラジオなど)

- レベル2装備:避難所生活

- 寝袋やマット、毛布など(底冷え対策)

- レベル3装備:野外生活(避難所に入れない、入りたくない)※現実には考えにくい

- 加熱可能な道具(家庭用でも、屋外用でも)

- テント、タープ

- 個別包装の食料、マルチツール

3つのギア選定基準

慌てている状況で説明書なんて読んでいられないし、組み立てる場合じゃない。

シンプルで丈夫で多くを望まないグッズ。

- 小学生に説明せず渡し使えること:災害時で慌てている、手がガタガタ震えている中で使えるレベルだと設定

- 一体型・単機能で直感操作可能:キャンプ道具には板を組み合わせて使うコンパクトギアもありますが、折りたたみで部品の一部が紛失して使えなくなったでは済まされないので、一体型を選びました。折り畳み焚火台なら七輪を選ぶイメージです。

- 東京の風(突風・ビル風)に耐えられる:東京都言えば風。耐風性能が結構必要

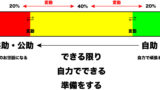

自助>共助>公助:簡単に変えられるのは自分のマインド、変えられないのは他人

防災を考える、備える判断をできるのは「自分」だけ。

すぐに始められ、自分好みにカスタマイズできるのは「自助=自分を助ける」だけです。

共助(=近所で助け合う)を訴える人は多いのですが、備えるには個々によってばらつきがある以上難しい。

言ってしまえば自分に余裕があれば助けられるが、それって人によります。

共助は美しいと思いますが、理想でしかないかもしれません。

なんで助けてくれないの?という言葉が禁句になりそうな。

共助(公共・自治体のサポート)は素晴らしいと思いますが、判断や実行に時間がかかります。

また、税金ですから理解を得られないと進みにくい。

だけど、恩恵を受けるなら一番でしょう。

ただし忘れてはいけないのが「72時間」

人命救助を優先するので72時間は自力でなんとかしてねというもの。

国がそう言っているわけです。

となると、一般的には「公助>共助>自助」であると思いますが、「自助>72時間後から公助>その後は共助」なのだと思うわけです。

何より自分が準備できていれば、周囲を助ける余裕も生まれます。

助けてもらうなんて考え図、自分でなんとかする、なんとかなったら隣の人を助けるというマインドが必要なのではないでしょうか。

「知識<経験」がカギ

モノを持っているだけではだめ。

知っていても、実際に使えなければ意味がありません。

大切なのは「使ってみる」こと。

我が家はその手段としてキャンプを選びました。

なぜキャンプなのか?

キャンプでは、ちょっと原始的な生活を体験することができます。

キャンプギアは日進月歩の世界。

どんどん性能が上がっていて、耐久性も増しています。

また、子どもと一緒に使い方を学ぶことで、家族全体の防災力が自然と高まります。

経験に勝るものはありません。

スマホは災害で使えないことを我々は3.11で体験している

多くの人は災害時もスマホを頼りにしがちですが、どんなに進化してもバッテリー・電波・トラフィックに限界がある以上、信頼し切れません。

何より、何処かの情報よりも、身近な「状況」「自然の兆候」や「人との直接のやり取り」の方が何よりも信じられる訳です。

見たものしか信用しないのが災害なのだと思います。

実際に想像してみてください

例えば、震災当日、仕事先で被災したとします。

家まで徒歩で数時間、帰宅困難。

夜中も歩きたい、寒い、隙間を埋めたい。

水がなくても1日はなんとか歩けますし、3日食べなくてもなんとかなります。

でも、光がなければ心の暗闇を晴らすことはできないし、寒いとエネルギーは減っていくし、補修できないと動き続けられないかもしれない。

そんなとき、カバンに入れていた小さな防災キット(=当サイトでは防災EDCと呼んでいます)があなたと家族をつなぐ命綱になるのです。

準備するだけでなく、使ってみて、見直して、改善する。

このサイクルこそが、本当の防災力です。

ここから個々でブラッシュアップしていくのが大切

東京に住む私たちが本当に備えるべきは、「都市型のリスク」に対応できる実践力です。

ここに書いたのは2025年に私が考えていることで正しいかはわかりませんし、人によって違うはず。

皆さんもぜひ、ご自身の生活に合わせた“防災スタイル”を見直してみてください。

当サイト的にはご自宅にある、カセットコンロ・割り箸・お皿を持ってバーベキュー上でお肉焼いてみてください。

カセットコンロならガスがなければ使えません。

IHならポータブルバッテリーがないと使えないし、充電していないと使えないし、更には1時間で空になって困るかもしれません。

そうなってくると、ポータブルバッテリーはスマホ用に残しておいた方が良いのでは?と考えるかもしれません。

15時過ぎたことには風がふき、気温が下がってくるので、寒いと感じる。

ブランケットがあった方が良さそうだねと気づくかもしれません。

16時過ぎると太陽が傾き、暗くて片付けが大変になってくる。

ライトがあった方が良いね。

この行動や気づきこそが防災なのです。

この記事を通じて、少しでも皆さんの備えに役立てば幸いです。そして、「使える防災」を実現する仲間が増えていくことを願っています。

コメント